Kotwasser beim Pferd – was kann man tun?

Kotwasser, im Winter besonders unangenehm, wenn es am Schweif festfriert.

Kein schöner Anblick für Pferdeliebhaber: Kotwasser! Oft läuft es an den Innenseiten der Hinterbeine herab. Das Hinterteil ist ständig nass. In der kalten Jahreszeit kann die Flüssigkeit gefrieren. Nicht selten hat das Pferd zudem Blähungen und Krämpfe. Kotwasser tritt manchmal nur für wenige Tage auf, es kann aber auch eine chronische Erscheinung werden, die Pferd und Pferdehalter stark belastet.

Aus unserer täglichen Arbeit mit unseren Kunden und unseren eigenen Pferden gewinnen wir den Eindruck: Das Thema Kotwasser kommt oft vor. Wir fragen uns, warum? Ein Erklärungsansatz: Das Verdauungssystem der Pferde hat sich im Lauf der Evolution über 55 Millionen Jahre hinweg an seine Umwelt angepasst. Die im Vergleich zu diesem Zeitraum sehr kurze Phase der Industrialisierung (auch der Landwirtschaft) hat die Nahrung der Pferde stark verändert. Gründe sind die Belastung der Umwelt mit Schadstoffen, die Monokulturen und Verarmung der Vielfalt der Futterpflanzen. Ein Beispiel: Das langstengelige, kräuterreiche „Pferdeheu“, das traditionell Mitte Juni zum ersten Mal geschnitten wurde, gibt es nur noch sehr selten. Stattdessen werden intensiv mit Gülle gedüngte und mit Unkrautvernichtern behandelte Hochleistungswiesen für Hochleistungskühe bis zu viermal im Jahr geschnitten. Damit ist das wichtigste Grundnahrungsmittel der Pferde verändert.

Eine Seltenheit in der von Monokultur geprägten Landschaft: Eine über viele Jahre gewachsene Kräuterwiese. Pferde lieben sie.

Was kann Kotwasser und Durchfall auslösen oder begünstigen?

- Silagefütterung, Futterunverträglichkeiten, zu viel Protein (z.B. zweiter Heuschnitt)

- Stress und Kummer (reine Boxenhaltung, keine oder agressive Pferdekumpels)

- Schimmeliges Heu

- Wenig Raufutter

- Bakterielle Erkrankungen oder virale Erkrankungen

- Starke Verwurmung

- Zu viele Wurmkuren

- Arzneimittel (z.B. Antibiotika, Cortison)

- Entgleisung der Darmflora durch Pilze oder Bakterien

- Aufnahme von Sand

- Abrupter Futterwechsel

- Unsauberes, belastetes Wasser

- Belastende Giftplanzen, Holzschutzmittel, Formaldehyd, Blei, Nitrate, Pestizide, etc.

- Zahnprobleme, insbesondere bei älteren Pferden

- Erkrankungen des Nervensystems

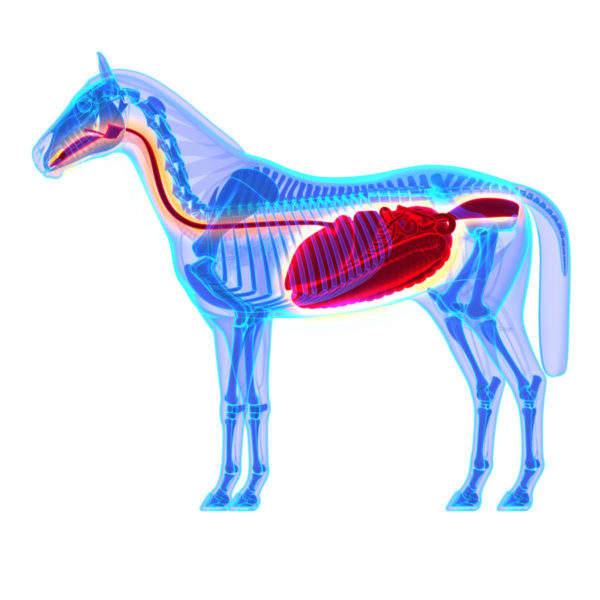

Was passiert im Darm bei der Nahrungsaufnahme?

Zuerst wird die vom Pferd aufgenommene Nahrung vom Magen in den Dünndarm geleitet. Im Dünndarm findet die enzymatische Verdauung statt, dadurch werden Nährstoffe aufgespalten und über die Blutbahn in den Organismus des Pferdes aufgenommen. Es gibt drei Dünndarmabschnitte: Im Zwölffingerdarm (Duodenum) werden Kohlenhydrate und Glukose zerkleinert, Eiweiße zu Aminosäuren umgewandelt. Im zweiten Dünndarmabschnitt (Jejunum), wird die chemische Verdauung abgeschlossen. Dadurch werden Glycerin, Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Fettsäuren und Glukose in die Blutbahn aufgenommen. Im dritten Dünndarmabschnitt (Ileum) wird für die Nährstoffaufnahme gesorgt und dann durch die Peristaltik (Muskeltätigkeit) der Nahrungsbrei weiter in den Dickdarm transportiert.

Der Dickdarm sorgt für die Verdauung der im Raufutter enthaltenen Zellulose, er stellt kurzfristig Mineralstoffe, Vitamine und Wasser zur Verfügung. Auch der Dickdarm wird in einzelne Abschnitte unterteilt. Im Blinddarm (Zäkum) siedeln sich unzählige Mikroorganismen wie zum Beispiel Pilze, Bakterien und kleine einzellige Lebewesen (Protozoen) an und helfen bei der Aufnahme der Zellulose. Der große Kolon kann durch mikrobielle Verdauung Pflanzenfasern und Zellulose weiter aufschließen. Nährstoffe und Wasser werden hier aufgenommen. Dann geht es weiter in den kleinen Kolon. Hier werden Wasser, Elektrolyte und Nährstoffe aufgenommen und es passiert die Vorbereitung für die Ausscheidung des Darminhaltes. Schließlich werden dann am Schluß Futterreste über das Rektum ausgeschieden.

Was bewirkt die gesunde Darmflora?

Die Darmflora besteht aus Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen und winzigen einzelligen Lebewesen (Protozoen). Diese besiedeln den Darm und helfen bei der Verdauung.

Die Darmflora

- bildet eine Barriere gegen das Eindringen krankmachender Keime

- trainiert das zum Darm gehörende Immunsystem (lymphatische System des Körpers)

- bewahrt den Körper vor der Aufnahme von allergieauslösenden Stoffen aus dem Futter

- schützt den Körper vor der Bildung toxischer Stoffwechselprodukte und Bakterien

- sorgt für die aktive und gesunde Verdauung.

Die im Bereich des Darms gelegenen Lymphknoten stellen etwa 80 Prozent der körpereigenen Abwehr des Immunsystems dar. Bei einer Fehlbesiedlung des Darmes wird diese Abwehrfunktion gestört. Eine Keimfehlbesiedlung (gestörte Darmflora/Mikrobiom) des Darms begünstigt immer auch das Wachstum von unerwünschten, krankmachenden Pilzen und Bakterien. Die von ihnen produzierten Pilz- und Bakteriengifte gelangen über die Darmwand in den Körper und können selbst direkt Krankheiten auslösen oder unterhalten, zum Beispiel Atemwegserkrankungen wie chronisch obstrukive Bronchitis, Hauterkrankungen wie Mauke, Raspe, Sommerekzem, etc. oder andere bestehende Krankheiten fördern.

Wie kann ich das Pferd bei Kotwasser oder Durchfall füttern?

Die Heufütterung

Ganz viel Heu füttern, vorzugsweise den ersten Heuschnitt geben und auf Silagefütterung verzichten. Möglichst staubarmes, gut riechendes Heu in ausreichender Menge jeden Tag zur Verfügung stellen: Mindestens zwei kg Heu pro 100 kg Körpergewicht füttern.

Wem das zu umständlich ausgedrückt ist: Ausreichende Fresszeit für Heu/Frischgras beachten.

Mindestens fünf bis sechs Stunden Fresszeit pro Tag sind für mittelschlanke Pferde oder Ponys meistens ausreichend.

Bei sehr dicken Pferden oder Ponys sollte über den Tag verteilt eine Fresszeit von Heu/Frischgras mit mindestens vier Stunden eingehalten werden, da sonst arge Verdauungsstörungen auftreten können (täglich 1,7 kg Heu pro 100 kg Körpergewicht geben).

Wer die Fresszeit der Pferde tagsüber verkürzt, provoziert damit Kolik, Depression, Agression und eine Verschiebung der Darmflora.

Das Trinkwasser

Sauberes Wasser zum Trinken geben. Alte Wassertonnen mit Algen am Tonnenrand sind giftig für Pferde und belasten die Verdauung. Wasser aus alten Bleirohren kann auch zu Problemen führen, weil Blei zu Entzündungen der Darmschleimhäute führen kann. Auch plötzliche Koliken können durch eine schleichende Bleivergiftung auftreten. Wenn kein Leitungswasser sondern Wasser aus dem Brunnen zum Tränken gegeben wird, kann es sein, dass die Pferde zu viel Nitrat oder zu viele Pestizide aufnehmen. Ein Labor kann untersuchen, ob das Wasser zum Trinken geeignet ist. Pferde benötigen genauso sauberes Trinkwasser ohne belastende Stoffe wie wir Menschen.

Das Kraftfutter

Möglichst wenig Getreide verfüttern oder ganz darauf verzichten. Pro 100 kg Körpergewicht keinesfalls mehr als 250 Gramm Getreide pro Tag verfüttern. Gequetschter oder eingeweichter Hafer ist am verträglichsten für Pferde mit Durchfall oder Kotwasser. Hafer enthält nur wenig Klebereiweiß (Gluten), Abwehrstoffe gegen Parasiten im Getreide (ATI) und vergärbare Mehrfach-, Zweifach- und Einfachzucker (FODMAP) und es sind viele darmschützende Schleimstoffe im Hafer enthalten. Testweise kann man auch drei Monate lang ganz auf Getreidefütterung verzichten und stattdessen eingeweichte Rübenschnitzel, Luzernencobs oder Heucobs geben. Wenn sich das bewährt haben sollte, kann es dauerhaft fortgeführt werden.

Eingeweichte Rübenschnitzel werden bevorzugt an ältere, magere Pferde mit schlechter Zahnsubstanz gefüttert. Sie enthalten viele Pektine und regeln damit die Verdauung. Auch helfen sie beim Zunehmen dünner Pferde. Bei Neigung zu Hufrehe ist davon abzuraten, da der Zuckergehalt etwas höher als bei Luzerne- oder Grascobs ist. Wir von Deganius empfehlen bei älteren Pferden mit Zahnproblemen täglich 0,8 Kilo getrocknete Rübenschnitzel (plus Wasser zum Einweichen) pro 100 kg Körpergewicht zu geben. Die Rübenschnitzel langsam anfüttern, damit die Verdauung sich daran gewöhnt. Bei Neigung zu Kotwasser hat sich dies sehr bewährt.

Was kann ich sonst noch unterstützend tun?

Wenn die Darmproblematik länger als drei Monate anhält, spricht man von einer chronischen Darmerkrankung. Bei chronischem Kotwasser oder Durchfall sollte ein Kotscreening (systematisches Testverfahren, gelegentlich auch „Durchfallscreening“ genannt) erfolgen.

Ein Kotscreening untersucht:

- Die Belastung der Pferdeäpfel mit Würmern, Wurmeiern und schädigenden Protozoen (einzellige mikroskopisch kleine Lebewesen).

- Den pH-Wert des Darmes.

- Die zusammengesetzte Darmflora, den Befall mit Pilzen und die Belastung mit krankmachenden Bakterien des Darmes und weiteres.

Es ist keinesfalls ausreichend, den Kot des Pferdes lediglich auf Parasiten zu untersuchen, stattdessen sollte von einem spezialisierten Pferdelabor ein großes Kotscreening durchgeführt werden. Wenn man das Ergebnis erhalten hat, kann man sich von einer Tierheilpraktikerin oder dem Tierarzt beraten lassen. Es ist keinesfalls sinnvoll, wahllos Darmpflegeprodukte im Internet zu kaufen, denn in vielen Fällen hat sich dies als unnütz oder sogar schädigend herausgestellt. Wichtig sind eine systematische Behandlung des Darmes und eine Optimierung der Fütterung, damit dem Pferd möglichst schnell geholfen wird.

Wenn Durchfall oder Kotwasser akut auftreten, ist die kurzfristige Gabe von verdauungsfördernden Kräutern sinnvoll. Zusätzlich können eingeweichte Flohsamenschalen zum Schutz und Aufbau der Darmschleimhäute gegeben werden. In vielen Fällen sind diese Maßnahmen für wenige Wochen ausreichend.

Sollte nach einigen Wochen keine Besserung eintreten, ist es wichtig, ein Kotscreening durchführen zu lassen, das die Ursachen aufdeckt. Sonst kommt es vor, dass man jahrelang an dieser Baustelle herumbastelt und viel Geld für unnötige Darmpflegeprodukte ausgibt. Wenn Kotwasser und Durchfall chronisch werden, ist die Nährstoffaufnahme im Darm dauerhaft behindert und so wird zwangsläufig ein Nährstoffmangel auftreten. Durch die veränderte Darmflora werden dann anderen Erkrankungen Tür und Tor geöffnet.

Die Deganius-Empfehlungen für den gesunden Darm

Deganius Magen&Darm

Verdauungsfördernde Kräuter bei Kotwasser und Durchfall. Enthält Gerbstoffe, Bitterstoffe und ätherische Öle zur Stabilisierung des Darmes. Pro 100 kg Körpergewicht einmal täglich 10 Gramm Magen&Darm für vier Wochen geben.

Flohsamenschalen

Zum Aufbau und Schutz der Darmschleimhäute. Pro Tag sechs Gramm eingeweichte Flohsamenschalen pro 100 kg Körpergewicht geben, mindestens vier Wochen lang.

Pflanzenkohle

Pflanzenkohle ist ein altes bewährtes Hausmittel. Es bindet Schadstoffe im Darm, damit sie über den Kot ausgeschieden werden können. Hat das Pferd längere Zeit Schadstoffe aufgenommen, wird für zehn Tage Pflanzenkohle morgens gefüttert. Mittags oder abends werden mit Kräutern und Flohsamen Leber, Nieren und Darm sechs Wochen lang aufgebaut.

Knoblauch

Wird bei übermäßigem Wachstum von Pilzen und Bakterien verfüttert. Einmal täglich circa sechs Gramm Knoblauch pro 100 kg Körpergewicht, insgesamt sechs Wochen lang. Knoblauch führt entgegen der landläufigen Meinung nicht zu Blutarmut (Anämie), wenn man die entsprechende Menge für wenige Wochen gibt!

Einzelkräuter Süßholzwurzel, Kamille, Schafgarbe, Fenchel und Gänsefingerkraut

Zur Beruhigung der Darmschleimhaut und bei nervösem Magen kann man eines dieser Einzelkräuter geben. Einmal täglich sechs Gramm pro 100 kg Körpergewicht, mindestens sechs Wochen lang.

Kürbiskerne

Bei übermäßigem Befall von Protozoen sind Kürbiskerne oder Kürbiskernöl als Zusatzfutter geeignet. Protozoen sind einzellige Lebewesen, die in der Darmschleimhaut leben. Einmal am Tag zehn Gramm Kürbiskerne pro 100 kg Körpergewicht geben, vier Wochen lang.